【第194回】令和の老後不安事情②

年金額、イメージできてる?

2025.06.25

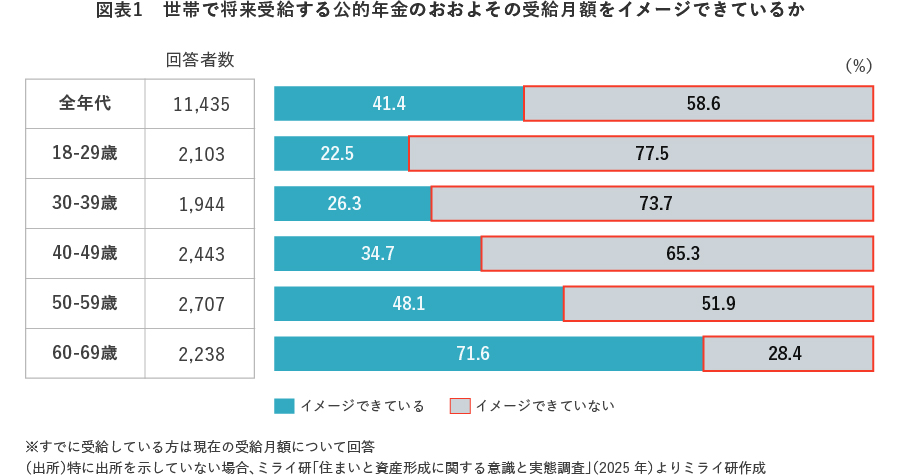

前回のコラムでみたとおり、公的年金の受給額を「イメージできていない」比率が全年代で58.6%と約半数を占めています。年齢が高くなるにつれて公的年金の受給額がイメージできる割合は高くなりますが、50歳代でも「イメージできていない」比率が多数派となっています【図表1】。

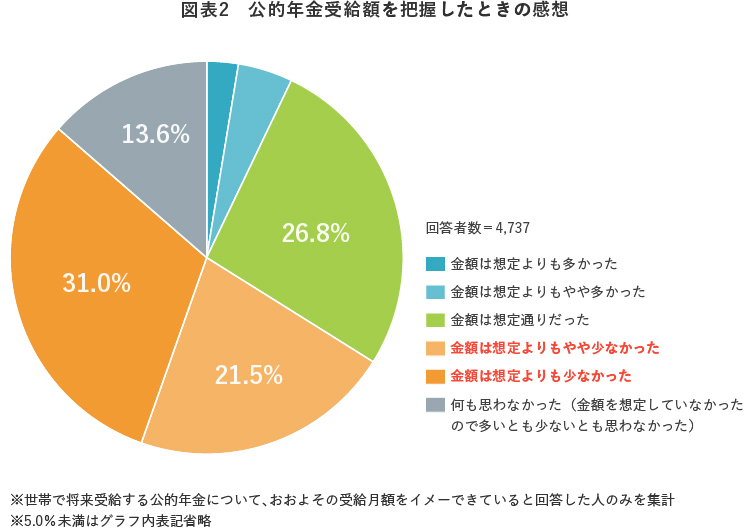

公的年金の受給額をイメージできている人について受給額の感想をみると、金額が「想定よりも少なかった」または「想定よりもやや少なかった」と感じる人の割合が半数以上となっています【図表2】。

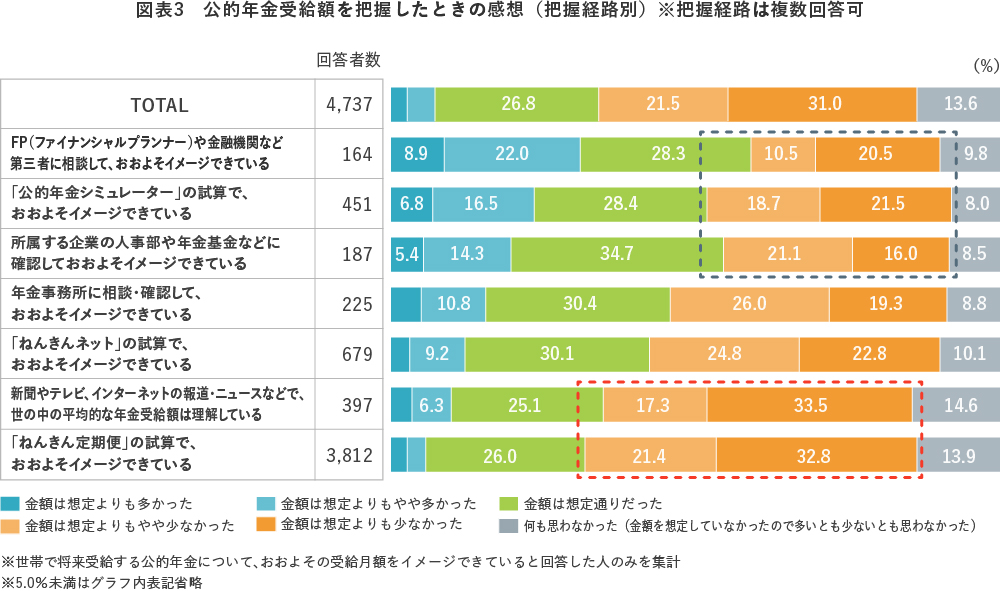

公的年金額の把握経路によって、公的年金額に対するイメージが異なります。FP相談、公的年金シミュレーター、所属企業の人事部・年金基金への確認で年金額を把握している人は、「少ない」との感想にあまり偏っていない一方で、新聞やテレビ、インターネットの報道・ニュースやねんきん定期便から年金額をイメージしている人は、「少ない」との感想に偏っています【図表3】。

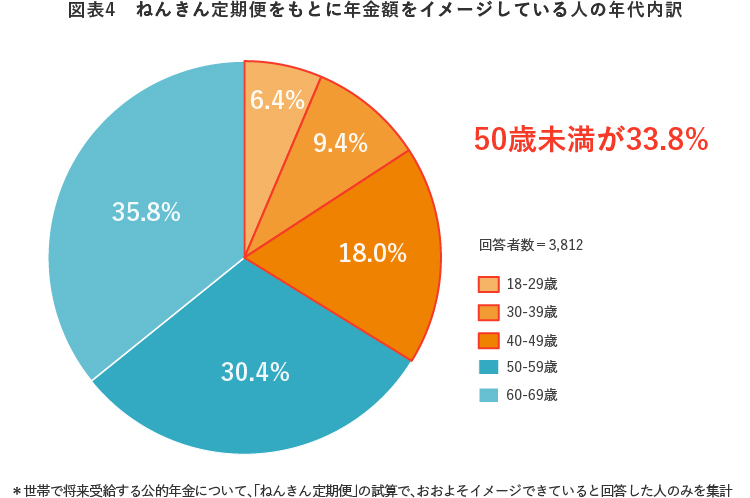

なお、「ねんきん定期便をもとに年金額をイメージしている」と回答した人の約1/3が50歳未満となっていました【図表4】。50歳未満のねんきん定期便には、これまでの加入実績に応じた年金額しか記載がなく、今後の加入状況に応じた年金額の記載がありません。50歳未満のねんきん定期便は、実際に受け取れる金額よりもかなり少ない金額を記載しているため、年金額が少ないというイメージ形成につながっている可能性があると思われます。公的年金シミュレーターでは今後の加入状況に応じた年金額がシミュレーションできますので、公的年金シミュレーターの普及が望まれます。

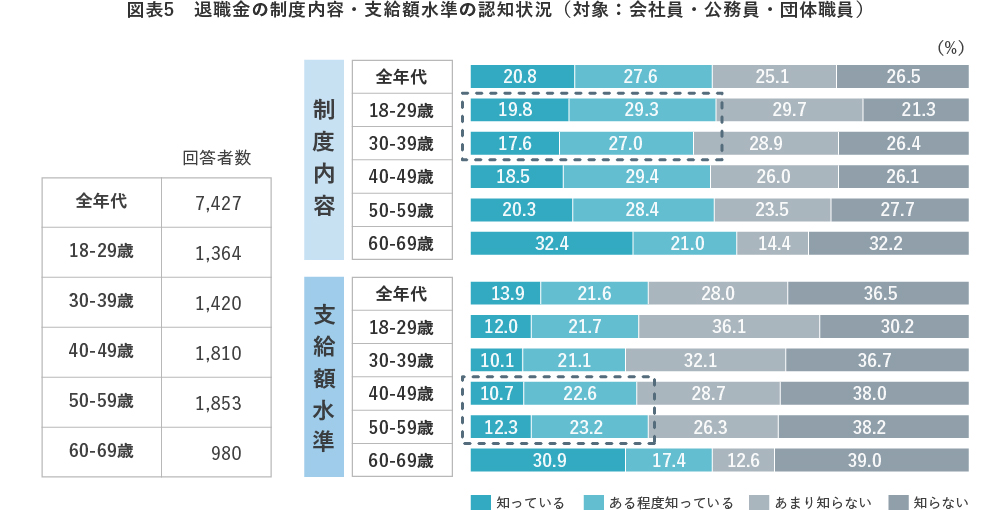

また、会社勤めの方にとって、「退職金・企業年金」がある場合には、これもリタイア後の収入を支える柱の1つです。【図表5】のとおり、勤め先の退職金・企業年金について、約半数が「制度」としては知っており認知度は高いようです。一方で、退職金・企業年金の「支給水準」のイメージは、40歳代までは3割程度、50歳代でも4割弱と高くないことがわかりました。公的年金は「ねんきん定期便」などで個人別に通知されるので、認知している割合が高くなっていますが、退職金・企業年金に関しては、従業員が支給水準を含めて「知っておく・調べておく」取り組みや、企業が従業員に「伝える」取り組みが望まれます。

ここまでの調査結果から考察すると、「老後資金」が「お金の不安」のトップになっている背景として、

・老後の生活費水準がわからない

・公的年金額の水準がわからない・または少ないと認識している

・主に若年層は「公的年金は貰えるかどうかがわからない」と感じている

・世代を問わず、退職金・企業年金の水準が知られていない

といった課題が見えてきます。

老後資金不安を払拭するためには、公的年金について「学び」、公的年金シミュレーターで年金額を「把握」することや、退職金・企業年金がある場合にはその水準を「把握」すること、そして、老後の生活費の想定を持ち、資金計画を立てることが重要になってくるものと考えられます。

コラム執筆者

杉浦 章友(すぎうら あきとも)

三井住友トラスト・資産のミライ研究所 主任研究員

2010年、京都大学大学院理学研究科修士課程修了。三井住友信託銀行に入社し、企業年金の制度設計・数理計算業務に従事。厚生労働省へ出向し年金に関する公務に従事。2022年10月よりミライ研主任研究員。年金数理人、日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会認定アナリスト、1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)、AFP、日本年金学会会員、ウェルビーイング学会会員。翻訳書として『図表でみる世界の年金OECD/G20インディケータ(2019年版)』(明石書店、2021年、岡部史哉(監修)らとの共訳)がある。