【第211回】 住宅ローン利用経験者に聞いた、「リアルな後悔」ランキング①

住宅ローン、3人に1人が後悔?その理由とは

2025.10.22

人生で高額な買い物の1つである住宅購入。その資金計画において、多くの方が利用するのが住宅ローンです。住宅ローンを組む際、多くの方が「これで大丈夫」と思って契約に踏み切ります。しかし、実際に返済が始まってから、「想定外だった」と感じることも少なくありません。今回のアンケートでは、そんな“後悔の声”について分析しました。

約3人に1人が住宅ローンに“後悔”

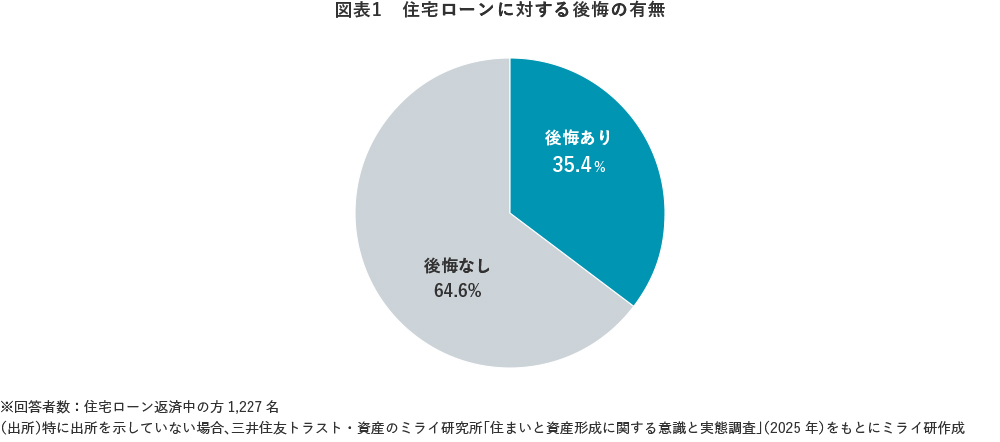

住宅ローンを返済中の方1,227名に対し、住宅ローンに対する後悔の有無をお伺いしたところ、35.4%の方が、「何らかの後悔している」ことがわかりました(図表1)。住宅ローンは、家計に長期的な影響を及ぼす契約です。慎重に検討したつもりでも、返済を進める中で「想定とは異なる」と感じるケースが、約3人に1人にものぼるということは、住宅ローンに対する後悔は誰にでも起こりうるといえます。

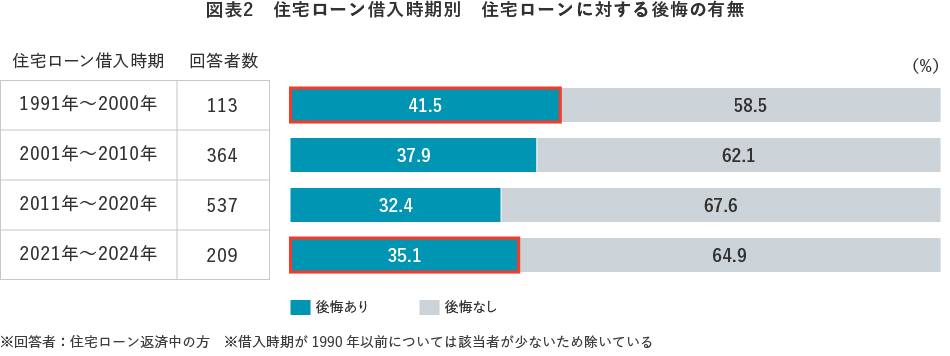

さらに後悔の有無について、住宅ローンを借り入れた時期ごとに示したのが、図表2です。最も借入時期が古い1991年~2000年に住宅ローンを借り入れ、現在も返済中の方(返済期間25年間~34年が経過している方)では、41.5%が「後悔あり」と回答しており、長期に渡る返済が、心理的・経済的な負担となっている可能性がうかがえます。

また、借入時期が最近になるほど、「後悔あり」の回答割合は減少するものの、直近の2021年~2024年で借り入れた方の「後悔あり」割合はやや増加しています。このことは、足元の金利上昇傾向のみならず、借入金額の高額化や借入期間の長期化などが影響している可能性があります。

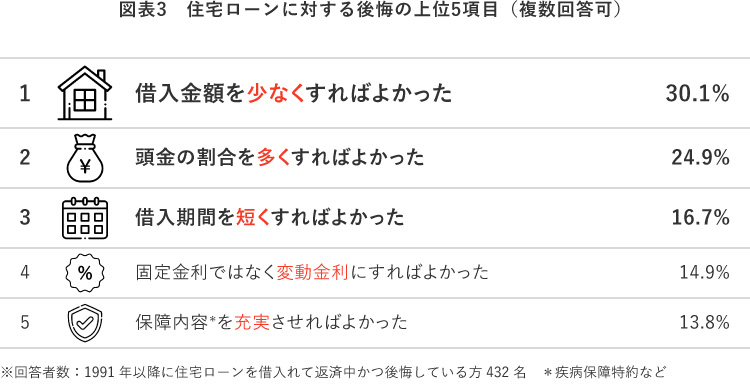

長期間返済を続けている方ほど、「借入期間を短くすればよかった」と後悔

では、具体的にどのような点について後悔しているのでしょうか。最も多かったのは「借入金額を少なくすればよかった(30.1%)」、次いで「頭金の割合を多くすればよかった(24.9%)」、「借入期間を短くすればよかった(16.7%)」となりました(図表3)。また、「保障内容(疾病保障特約など)を充実させればよかった(13.8%)」も上位に挙げられており、借り入れ後に自身の健康リスクへの意識が高まり、「より手厚い保障を事前に検討すべきだった」と感じる方が少なくないものと思われます。

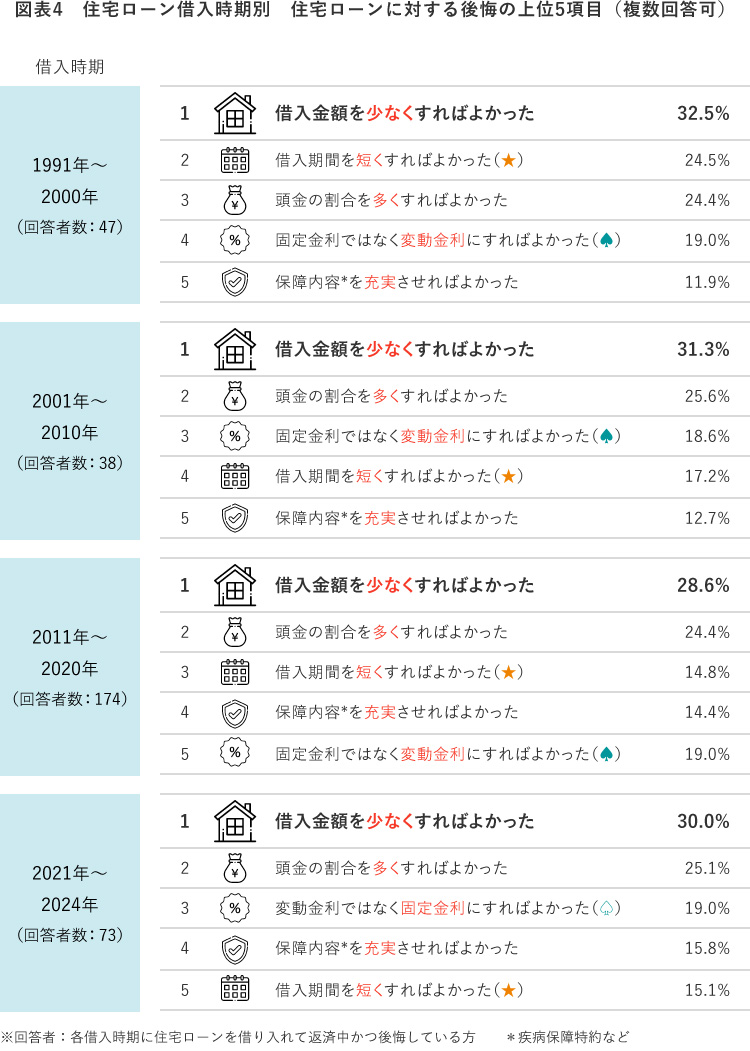

この結果についても住宅ローンを借り入れた時期ごとに確認したところ、「借入金額を少なくすればよかった」「頭金の割合を多くすればよかった」が共通上位項目として挙がってきました(図表4)。

他方、「借入期間を短くすればよかった」は、借入時期が古い(=返済期間が長い)ほど上位にランクインする傾向がみられました(図表4内★)。借入期間に関する後悔は、借り入れ当初には実感しにくいものの、長年にわたる返済を続ける中で、その「道のりの長さ」に気付き、後悔する人が増えているものと思われます。

また、借入金利に対する後悔も、2021年以前は「固定金利ではなく変動金利にすればよかった(図表4内♠)」が挙げられていたものの、2021年以降では「変動金利ではなく固定金利にすればよかった(図表4内♤)」に変化しており、時代ごとに多く選ばれていた金利形態の推移が伺える結果となっています。

今回の調査で後悔の理由として多く挙げられた「借入金額、借入期間、金利形態」は、ローン設計の根幹をなす重要な要素で、借入時には「将来を見通し」て慎重に決定されるものの、生活基盤や環境の変化、また金利情勢の変化などを経て、各要素の重みを実感されているためと思われます。借入時の判断がいかに「その時点の前提」に依存しているか、長期の借入れを行う際の先を見通す難しさに加えて、将来の不確実性に対する備えの大切さも浮き彫りになっているといえます。

次回は、こうした「後悔の声」をさらに深堀りし、単独ローンとペアローンの違いによって、後悔の内容や度合いにどのような差が生まれているのかを検証します。共働き世帯の増加や不動産価格の高騰を背景に、ペアローンの利用が拡大していますが、その選択が家計や心理面にどのような影響を与えているのか―――「二人で借りる」ことの意味を、後悔という視点から見つめ直していきます。

コラム執筆者

矢野 礼菜(やの あやな)

三井住友トラスト・資産のミライ研究所 研究員

2014年に三井住友信託銀行入社。堺支店、八王子支店にて、個人顧客の資産運用・資産承継に関わるコンサルティングおよび個人顧客向けの賃貸用不動産建築、購入に係る資金の融資業務に従事。2021年より現職。主な著作として、『安心ミライへの「金融教育」ガイドブックQ&A』(金融財政事情研究会、2023)がある。ウェルビーイング学会会員。