【第200回】

シニア期における「住まいの選択肢」とは? ~年齢とともに変わる住まいへの想い

2025.08.06

読者のみなさまのおかげをもちまして、本コラムも今回で第200回を迎えることができました。

第1回のリリースは2020年3月。テーマは「人生100年時代とは?」でしたが、爾来、様々なテーマについて書き継がせていただき、200回目に辿り着くことができました。

とはいえ、「200」という数字それ自体は、ただの通過点にすぎません。しかし、積み重ねてきた「回数」とコラムをお読みいただいた「時間」を考えますと、これはミライ研にとって大きな“資産”です。今後も100回、200回と継続して発信していくことで、株式投資なら“長期保有”、積立投資なら“複利の力”を活用するイメージで、本コラムも、更に少しずつ価値を育ててまいりたいと思います。

節目の回としまして、今回は、シニア期における「住まいの選択肢」についてお届けします。

リタイア後、住まいに何を求めるか

現役時代を終え、シニア期に入ると、現役時代とは様変わりして、住まいで過ごす時間が急増するといわれています。会社勤めをしていた勤労者を例にとると、通勤時間は片道1時間、勤務時間は平日9時~18時勤務であれば、通勤時間+勤務時間で1日11時間は家外で活動していたわけです。1週間だと住まいで133時間、家外で55時間となります。これが、住まい時間のみの168時間に切り替わるのがシニア期の特徴の1つといえます。シニア期に入り、住まい時間が長くなることで、住まいに求めることや、今後の住まいについて考えておきたいポイントにも変化が生じてきます。

例えば、現役時代に住まい選びの起点は、結婚、子どもの誕生や成長など、同居する家族の増加に伴う物理的な対応や生活領域の拡張への対応が多く、自宅の購入動機としても「家族構成の変化」が上位にランキングされます。

一方で、シニア期になると、子どもの独立などにより世帯構成人数は減少傾向に転じます。子ども部屋を与えたい、リビングダイニングはみんなが集えるようにできるだけ広くとりたい、といった現役時代に叶えた「家族の夢」も、世帯人数が少なくなると、日常で活用するスペースは限られてきますし、管理や掃除の手間も相応にかかってきます。また、そういうしんどい状態が今後も続いていくとすれば、今の住まいは終の棲家(ついのすみか)として相応しいのか、という「シニア期の住まいの選択・住まいの悩み」が生じてきます。

シニア期の住まいを考えるポイントの1つは健康寿命です。健康寿命とは医学的な見地では、日常的・継続的な医療・介護に依存しないで、自分の心身で生命維持し、自立した生活ができる生存期間と定義されています。健康的に自立して生活できる上限の年齢ということですが、厚生労働省が公表している2022年の日本の健康寿命は男性が72.57歳、女性が75.45歳で、世界でもトップクラスです。一方、日本の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳ですので、平均寿命から健康寿命を引いた差分(男性で8.5年、女性が11.6年)は、周囲に支えられながら生活していく期間(要支援・要介護期)だといえます。ライフタイムは80歳半ばまで伸びてきているものの、その終盤の約10年前後は、健康面や意思判断面で周囲から支援を受けて生活している、これも実相の1つです。

ライフタイム終盤の生活までを踏まえると、住まいに求めることにも変化が生じています。【図表1】は、シニア期において住まいを考えるポイントを例示していますが、「自立度が低下しても住み続けられるか」「介護が必要になったときにどうするか」は、健康寿命と関連した検討ポイントです。「住居の維持管理」「同居家族の有無」はシニア世帯の経済面への不安を現わしていると思われます。「人生の最後をどこで迎えたいか」は主観的ですが、人生最後のQOL(生活の質)の問題としてとても大切な検討ポイントといえます。

要支援・要介護期をどこで過ごしたいのか

住まいへのニーズは、住む人の健康状況によっても大きく変化します。自立した生活が営めている時期と、身体機能や意思判断機能が低下してきた時期とでは、「どこで暮らしたいか」という気持ちにも変化が生じると考えられます。

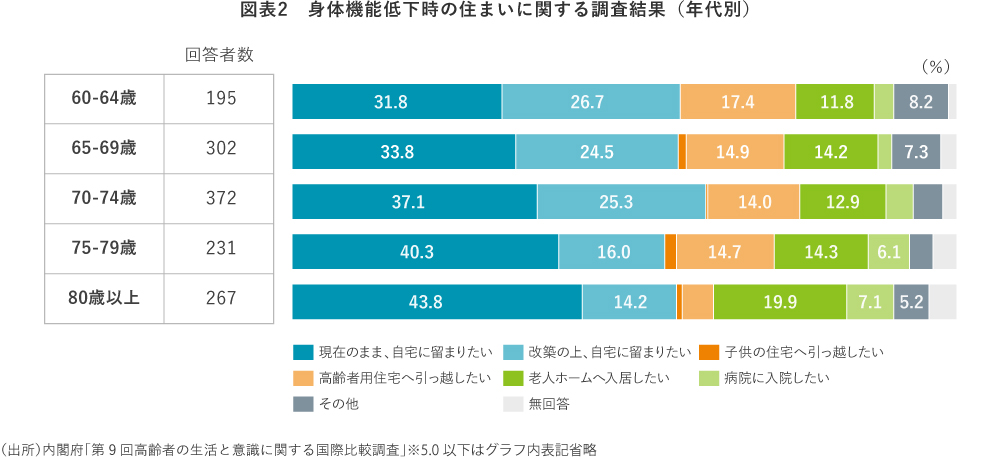

【図表2】は、2021年に内閣府が公表した調査結果ですが、60歳以上の男女1367人に対して、身体機能が低下した時の住まいについて尋ねたものです。どの年齢区分においても「自宅に留まりたい」の比率が50%を超えており、とりわけ70-74歳では62.4%に達しています。一方で、「子供の住宅へ引っ越したい(同居したい)」はどの区分においても比率が小さく、日本が核家族社会であることを実感します。「高齢者用住宅へ引っ越したい」は60-64歳では17.4%と相応の比率を示していますが、80歳以上では5%未満で少数派になっています。逆に、「老人ホームへ入居したい」の比率は、60-64歳では11.8%ですが、年齢の上昇と合わせて増加し、80歳以上では19.9%と5人に1人は老人ホームを希望する結果となっています。これは、看取りまで対応ができる介護型老人ホームの利用が広がってきたことも背景として考えられます。

また、希望する住まい形態を年齢ごとに点検してみると、高齢になればなるほど「現在のまま、自宅に留まりたい」を望む比率が多くなっています。具体的には、60-64歳で31.8%だった比率は徐々に高まり、80歳以上では43.8%に達しています。

シニア期の住まいと合理的な判断、そして必要な情報の摂取

身体機能が低下した時の住まいに関して、高齢になればなるほど「現状のまま自宅に留まりたい」が増えていく背景としては、身体機能への自信がなくなってくることに加え、家屋の構造・配置・収納など頭に入っている「現在記憶」をずっと活用していきたい、言い換えますと、記憶のアップデートを行わないで日常生活を続けていきたい、という気持ちが、「できるだけ自宅に変化を加えずにこのままで」という回答に表れていると考察しています。

自宅のリフォーム、子供の住宅への転居、高齢者向け住宅への住み替え、老人ホームへの入居など、シニア期における住まいの選択肢は、従来と比較すると格段に広がっています。しかし、シニア期は加齢との競争です。一般的には、高齢化とともに身体機能だけでなく認知能力、判断能力も少しずつ低下していきます。そうなると、「住処を変える」というイベントは、それまで獲得している生活情報を一部(もしくはほぼ全部)無効化し、新たに情報をインプットし、その情報を理解して判断を下しながら、適切な日常生活を行っていくことを否応なく強いるイベントになります。「こちらの選択肢が合理的だ」と思ったとしても「果たして適応できるだろうか」という不安が生じることで、判断や行動自体がとても面倒に思えてくるかもしれません。

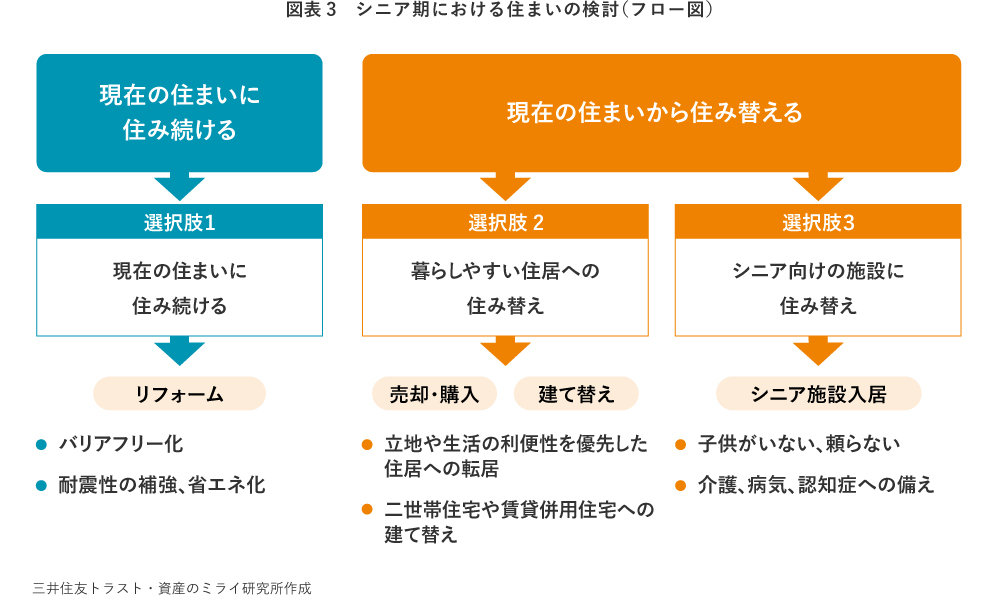

【図表3】は、シニア期における住まいの検討をフロー図にしたものですが、こういった選択肢や判断から連なる次の選択肢への判断などを考えると、シニア期の住まいの選択は、合理的な判断ができ自分の環境を変化させることに心理的な拒否反応が少ないであろう50-60歳代において、将来の自身の状態を想定しつつ検討に必要な情報を摂取し、「(自分にとっての)住まいの選択肢、およびその時点での住まいの判断」が行えるようにしておくことが、本当に大切になってきたといえます。

シニア期の住まいの有り様について、自分なりの準備を進めるためには、判断材料となる情報をインプットしておくことが必要です。また、生活者をサポートしていく金融機関従事者や住宅業界従事者は、適切な情報提供が行えるように、日本の住まいに関する環境や置かれている状況について十分に把握・整理・点検しておくことが求められてきています。

コラム執筆者

丸岡 知夫(まるおか ともお)

三井住友トラスト・資産のミライ研究所 所長

1990年に三井住友信託銀行に入社。確定拠出年金業務部にてDC投資教育、継続教育のコンテンツ作成、セミナー運営に従事。2019年より現職。主な著作として、『安心ミライへの「資産形成」ガイドブックQ&A』(金融財政事情研究会、2020)、『安心ミライへの「金融教育」ガイドブックQ&A』(金融財政事情研究会、2023)、『「金利がある世界」の住まい、ローン、そして資産形成』(金融財政事情研究会、2024)がある。