【第188回】NISAの認知・利用事情①

NISA元年(2024年)を終えて世間の浸透度はどう変化した?

2025.05.14

2024年に「新しいNISA」が始まり、1年が経過しました。

この1年で、NISAに関するメディアの露出も増え、皆さまの周りにも、NISAを「知っている」や「使っている」人も増えたのではないでしょうか。

そこで、本コラムでは、世間におけるNISAの認知度はどれくらい広がったのか、利用はどのくらい進んだのかを、ミライ研のアンケート調査も交えて検証してみたいと思います。

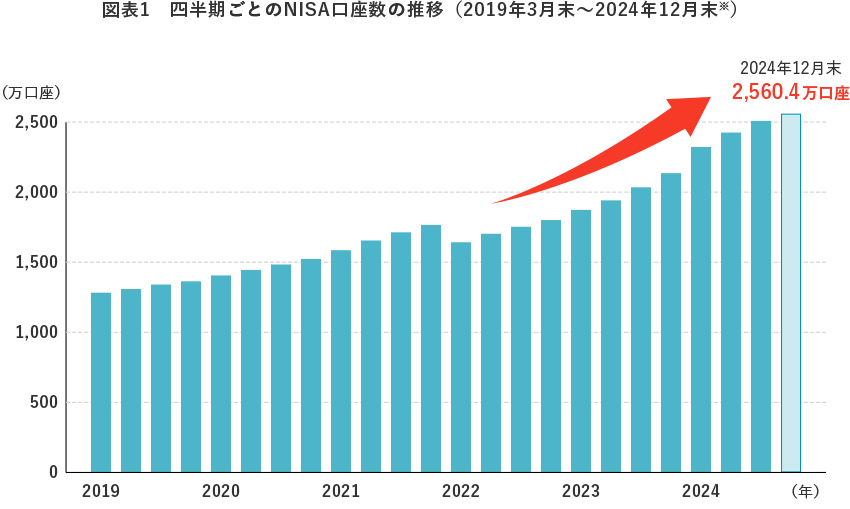

1. NISA口座数は増加傾向、2024年は急伸

まずは、金融庁のデータで、NISA口座数の推移を見てみましょう。

口座数はこの1年で約2,125万口座から約2,560万口座へ約436万口座(約21%)増加しました。まさに、国民の「貯蓄から投資へ」のマインドチェンジが伺える結果ではないでしょうか。

- ※2023年までのNISAは一般NISAとつみたてNISAの口座数の合計。2024年12月末は速報値

- (出所)金融庁HP 利用状況調査:NISA特設ウェブサイト:金融庁(fsa.go.jp)

ちなみに、2024年の新しいNISA制度の開始は、振り返ると2022年11月に岸田内閣から発表された「資産所得倍増プラン」の第1の柱に「家計金融資産を貯蓄から投資にシフトさせる NISA の抜本的拡充や恒久化」が謳われたことが契機でした。

この資産所得倍増プランでは、NISA口座数を2022年当時の1,700万口座から、5年間で3,400万口座に倍増させる目標が掲げられています。

2. 資産形成制度としてのNISAの認知度は?

ここからは、ミライ研が毎年1月に実施している「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」の結果をもとに、NISAの「口座数」だけでは見えない、国民のNISAに対する認知・利用がどのように進んだのかを分析しました。

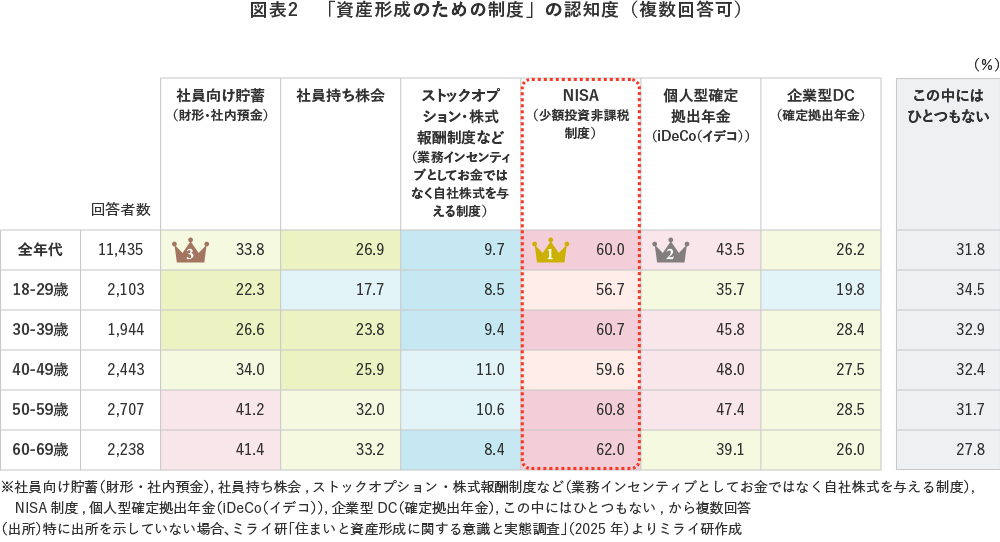

まず、「資産形成のための制度」としての認知度を確認しました。

アンケート回答者に「制度として知っているもの」を複数回答で選択いただいたところ、【図表2】のとおり、NISA制度の認知度が6割と圧倒的な結果になりました。

資産形成の制度における認知度は、NISA制度がトップ、次いでiDeCo(個人型確定拠出年金)、財形・社内預金等が続いています。

一方で、どの年代においても「この中にはひとつもない」との回答が約3割程度存在し、認知度の格差があることが伺えます。

3. この1年でNISAの認知度や利用状況はどう変わった?

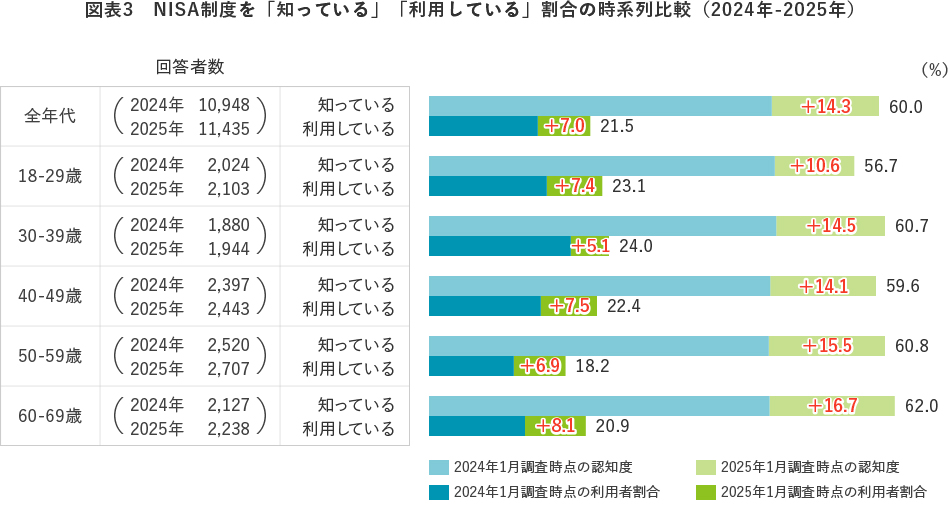

この1年でその認知度ならびに利用状況はどのように変化したのでしょうか。

ミライ研が、2024年1月に実施した調査データと時系列で比較すると、NISAの「認知度」は、全体で14.3%の伸びとなり、どの年代も10%以上の上昇、「利用者」は7.0%の上昇となりました【図表3】。

年代別では、特に60代の認知度・利用率が1年で最も伸びていることが分かります。すでに利用者が多かった30代は、相対的に伸びが少ないものの、利用率は依然トップの状態です。

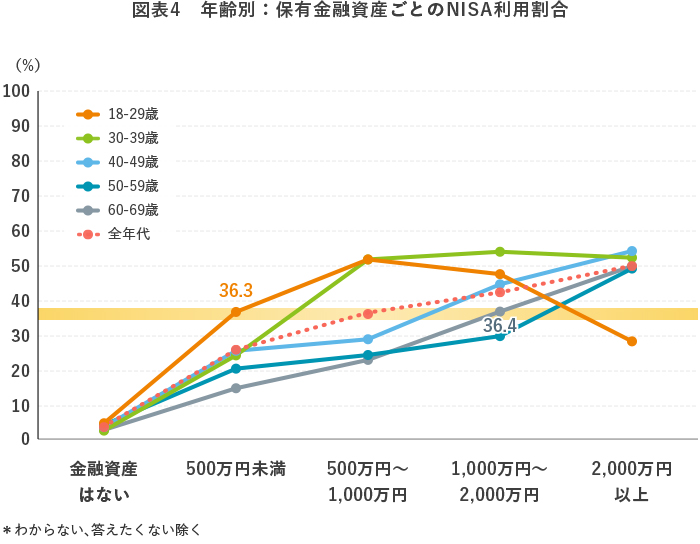

次に、保有する金融資産額と利用率・利用意向をクロス分析しました【図表4】。

これを見ると、18-29歳の一部を除き、どの年代も「資産額」が多いほど「NISA利用者/利用意向者」は多い傾向であることが分かります。

年代間を比較すると、若年層は資産が少なくてもNISA利用が進んでいます。グラフを見ると、資産額500万円未満の18-29歳の利用率と、資産額1,000万円~2,000万円の60代の利用率がほぼ同じであることが分かります。

4. まとめ

いかがでしょうか。NISAの認知度は全体で6割、利用率は2割を超える水準になっており、国民に一定程度浸透してきていることが分かります。

また、若年層では資産が相対的に少なくても、おそらく積立投資でコツコツ資産形成を実践していそうだということが分かりました。

次回は、NISAを利用していない人の「意向」にもフォーカスを当ててみます。

上記の記事に加え、より多くのデータをまとめたミライ研のアンケート調査結果

「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」(2025年)より

NISAの認知・利用事情 ~NISA元年を終えて、世間への浸透度はどう変化した?~

を資産のミライ研究所のHPに掲載しています。

是非、ご覧ください。

コラム執筆者

清永 遼太郎(きよなが りょうたろう)

三井住友トラスト・資産のミライ研究所 研究員

2012年に三井住友信託銀行入社。2015年より確定拠出年金業務部にて企業のDC制度導入サポートや投資教育の企画業務等を担当。2019年より大阪本店年金営業第二部において、企業年金の資産運用・制度運営サポート業務に従事。2021年から現職において、資産形成・資産活用に関する調査研究並びにコラムや書籍の執筆、セミナー講師を務める。2022-2023年 老後資産形成に関する継続研究会委員(公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構)。2024年度よりウェルビーイング学会ファイナンシャル・ウェルビーイング分科会副座長。