【第184回】ミライのためのファイナンシャル・ウェルビーイング戦略⑨

従業員の経済的安心を支える職場の取り組み

2025.04.09

今回は「職場におけるファイナンシャル・ウェルビーイング(Financial Well-being、以下FWB)」について考えてみます。

日本の労働力人口は約6,900万人(総務省統計局 2023年)、そのうち雇用者数は約6,000万人であることから、単純計算をすれば、労働人口のおおよそ9割は「給与をもらって生活している人」といえます。では、この給与をもらう場所、つまり「職場」においてFWBを高めることはできるのでしょうか。

職場でFWBを向上させる方法は?

職場において従業員のFWB向上をサポートする仕組みの代表例は、企業型確定拠出年金(DC)制度です。企業型DC制度を導入している企業は着実に増えており、2024年3月末時点で5万2千社を超え、加入者も830万人を超えています。

企業型DCは、将来受け取るDCの資産を従業員自身が運用する制度です。そのため、企業型DC制度を導入している企業では、法令上、従業員に対して必要かつ適切ないわゆる「投資教育」を実施することが「事業主の責務」とされています。

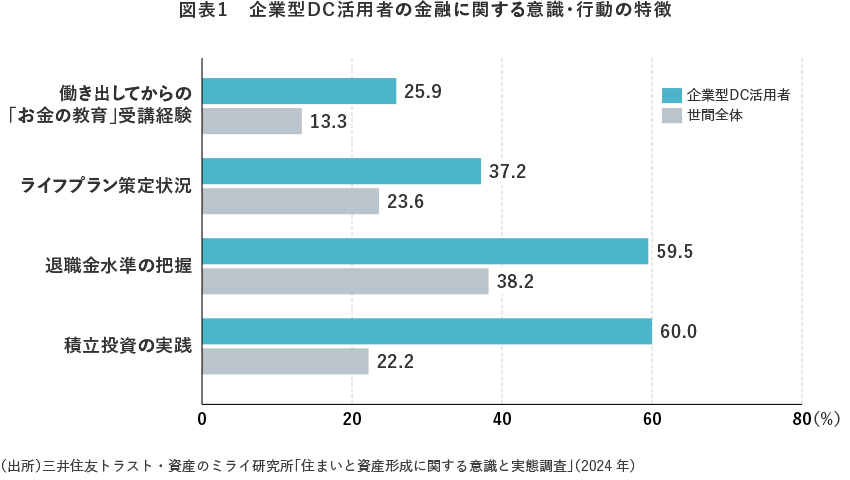

では、企業型DCが従業員個人のFWB上につながるのでしょうか。(図表1)は、ミライ研の1万人アンケート調査において、「DCを活用している」と答えた767人と回答者全体を比較したものです。これを見ると、DCを活用している人の方が、社会人になってから「金融教育を受けた」という割合が高く、自身の「ライフプラン策定」も進んでいます。また、「自分の退職金額の把握」にもつながっており、回答者全体の約3倍の人が「積立投資を実践している」と回答しています。企業型DCがDC加入者の「金融リテラシー向上」と「資産形成の実践」を促進しているといえるでしょう。

従業員に対して企業が提供するFWB向上の支援策には、DCを筆頭に、財形貯蓄、給与天引きでの積み立て投資度、職場つみたてNISAなど様々なものがあります。これらの制度の特徴は「積み立てが給与天引き」であり、従業員の手間がかからない形になっていることです。資産形成の基本は、収入からあらかじめ資産形成に回すお金を先取りし、残りのお金で家計のやりくりをする「先取り貯蓄」ですが、これらの制度は先取り貯蓄を仕組み化した有効な資産形成手段といえます。

企業がFWB向上に取り組む意義

なぜ、企業は従業員のFWB向上を支援しているのでしょうか。

企業経営の目線では、昨今、「ウェルビーイング」への注目度が高まっています。労働力が希少な社会になり人材確保が課題となるなか、従業員に働きがいをもっていきいきと働いてもらうことが重要なアジェンダとなっています。

従業員のウェルビーイング向上に関する取り組みは様々なかたちで行われていますが、忘れてはいけないのが、従業員の「経済面での充足度」です。もちろん、給与の引き上げなども従業員の経済的な充実の重要な要素です。しかし、ウェルビーイングに寄与するのは報酬額などの「客観的な水準」に加えて「今の収入で何とかやっていける」という「主観的な感情」が大きな役割を果たしていることが分かっています。従業員がキャリアプランだけでなく、ライフプランやマネープランについても主体的に考え、資産形成を促すことにより、経済的な不安を解消することが、ひいては従業員のウェルビーイング向上につながります。

ミライ研の調査データで興味深いものをご紹介します。

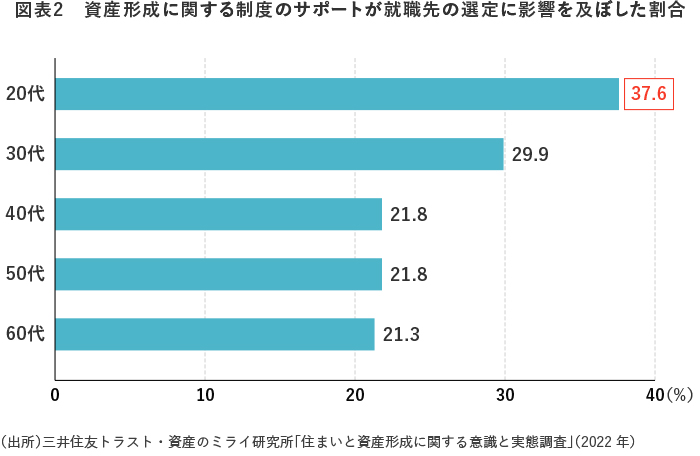

(図表2)は、2022年に行ったミライ研の調査において、会社員・公務員に対し「資産形成に関する福利厚生制度(財形貯蓄や企業年金、持株会、社内預金など、貯蓄・運用のための制度)の充実度が就職先選定に影響したか」をお伺いしたものです。調査結果をみると、20代では37.6%、30代では29.9%が「影響した」と回答しています。若い世代ほど、就職先の選定に際して「資産形成をサポートしてくれる福利厚生制度の充実」が重視されている傾向がうかがえます。これは、企業の人材確保策において、家計の資産形成支援(FWB向上のサポート)が、若い世代にとって大きな魅力のひとつになっていることを裏付けています。

さらに、企業の中には、これらを人的資本経営における「従業員のFWB向上にむけた取り組み」として、有価証券報告書や統合報告書などで投資家に開示している企業も増えています。

企業勤めの方は、会社制度を賢く活用しよう

ここまで取り上げた資産形成の支援策以外にも、各種融資制度(住宅・教育など)、持株会ほか株式報酬制度、iDeCo+、団体保険、健康保険制度なども、FWBにつながる会社の支援策といえます。企業に勤めている皆さんは、職場で行われている金融教育機会への積極的な参加に加えて、有利な各種の会社制度を理解したうえで、それらを賢く活用することが、「家計のウェルビーイング」を高めることにつながるものと思われます。

コラム執筆者

清永 遼太郎(きよなが りょうたろう)

三井住友トラスト・資産のミライ研究所 研究員

2012年に三井住友信託銀行入社。2015年より確定拠出年金業務部にて企業のDC制度導入サポートや投資教育の企画業務等を担当。2019年より大阪本店年金営業第二部において、企業年金の資産運用・制度運営サポート業務に従事。2021年から現職において、資産形成・資産活用に関する調査研究並びにコラムや書籍の執筆、セミナー講師を務める。2022-2023年 老後資産形成に関する継続研究会委員(公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構)。2024年度よりウェルビーイング学会ファイナンシャル・ウェルビーイング分科会副座長。