【第183回】ミライのためのファイナンシャル・ウェルビーイング戦略⑧

年金の「学び」と「把握」の現状

2025.04.02

ファイナンシャル・ウェルビーイング(Financial Well-being、以下FWB)は、「自らの経済状況を管理し、必要な選択をすることにより、現在及び将来にわたって、経済的な観点から一人ひとりが多様な幸せを実現し、安心感を得られる状態」のことです。第179回では、FWB度が高い人の特徴として、金融教育を受け、収支を把握し、ライフプランを立て、公的年金の受給水準を知り、必要に応じて専門家に相談し、資金準備をしているといった特徴が挙げられました。人生の三大費用ともいわれる「住居購入、子供の教育、老後生活」のうち、今回は「老後」にスポットを当ててみましょう。

老後資金の不安と公的年金の役割

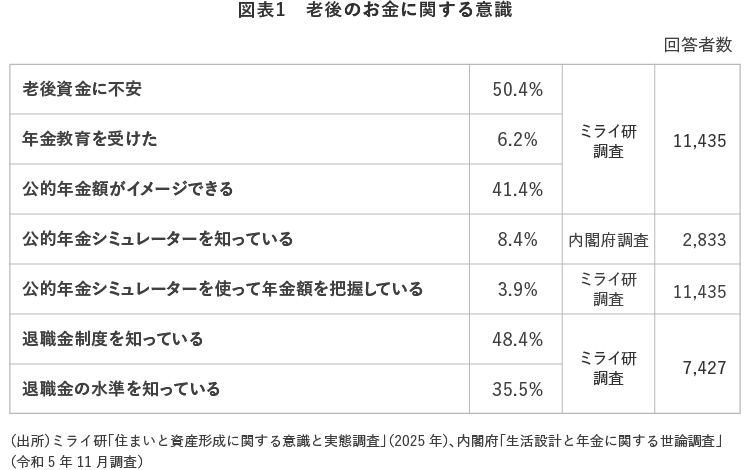

ミライ研の調査によると、老後資金に不安があるという人は約半数に達しています(図表1)。お金の不安のうち老後資金不安は年代を問わず悩みのトップとなっています。確かに、何歳まで生きるかわからない老後に向けて不安を持つこと自体は、人の「さが」ともいえるものですが、だからこそ公的年金があります。就職すると親元を離れることも多く、高齢者を家庭内だけで支えるのは難しい世の中になっています。公的年金は、老後への備えを個人や家庭だけで行うのではなく、みんなでみんなを支え合う仕組みにしたものです。

現役期に保険料を支払うと、直接的には年金をいま受け取る人の資金になりますが、保険料を納めることにより、年金を受け取れる「権利を買っている」側面もあります。厚生年金保険では給与や賞与の水準に応じた保険料となっており、支払った保険料が多いほど、受取額も多くなる仕組みになっています。

個々人の寿命を予測することは難しいですが、国民全体の寿命は国が推定しており、集団で見れば比較的安定しています。国民全体で支え合う公的年金は、生涯受け取れることや、ある程度インフレに対応した金額を受け取れることを考えれば、老後の重要な収入源といえます。インフレや長寿の環境において、公的年金への期待は高まっており、公的年金について学ぶことが老後資金不安の解消に重要と思われます。

公的年金に関する「学び」と「把握」の現状

しかし、年金についての授業・教育を受けたことがあるという人は、ミライ研の調査によれば6.2%(図表1)で、1割にも満たない割合です。私の学生時代を思い返しても、年金の授業を受けた記憶はありません。多くの人にとって、年金は「学ぶ」段階から課題があるといえそうです。また、公的年金の金額がイメージできている人は全体の41.4%(図表1)と少数派であり、「把握」にも課題があります。

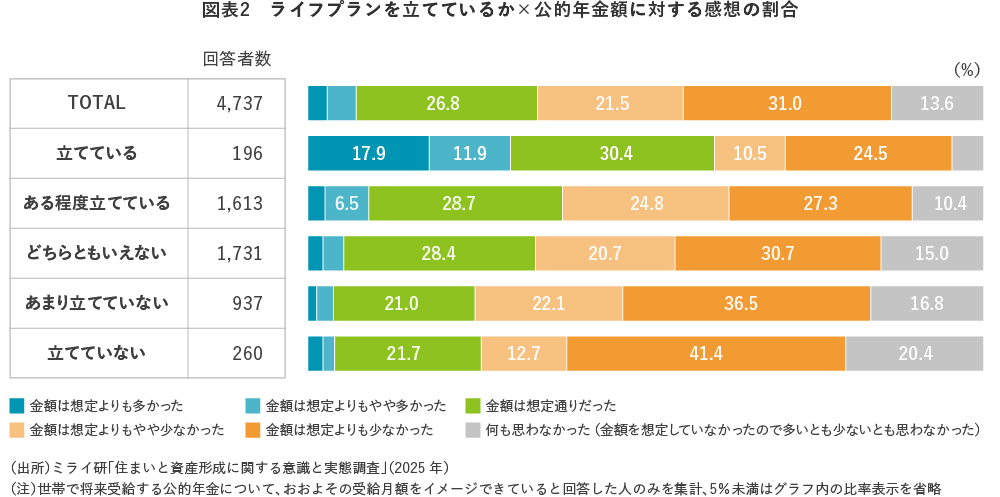

公的年金の金額水準をイメージできている人に対して、その金額についてどう思ったか尋ねると、思ったより「少なかった・やや少なかった」と答える人が多数派(52.5%)でした。なかでも、ライフプランを立てていない人は、ライフプランを立てている人に比べて、公的年金の額に対して「少なかった・やや少なかった」と感じる割合がかなり高くなっています(図表2)。

公的年金シミュレーターの活用

将来の年金受取額を把握する方法として、ねんきん定期便を挙げる人もいますが、50歳未満のねんきん定期便に記載されている年金受取額は過去の保険料支払記録に基づく金額であり、将来の保険料は考慮されていません。人によっては、老後に受け取る金額よりもかなり少ない金額が記載されていることに注意が必要です。

ねんきん定期便についている二次元コードをスマートフォンで読み取れば、「公的年金シミュレーター」を使って、今後の就労等を踏まえた老後の年金受取額を簡単に試算できます。手元にねんきん定期便がなくても、スマートフォンやパソコンで「公的年金シミュレーター」と検索すれば、アクセスできます。公的年金シミュレーターという名前ですが、専用のアプリのインストールやユーザー登録、パスワードが不要で、働き方・暮らし方を変えた場合や受け取り始める年齢を変えた場合の年金額も簡単にWeb上で試算できる、手軽で有効なツールです。

内閣府の調査によると、公的年金シミュレーターの認知度は8.4%です。ミライ研の調査でも、公的年金シミュレーターを使って年金額を把握している人は3.9%にすぎません。使ったことがない方は、これを機に活用してみてはいかがでしょうか。

なお、会社によっては退職金や企業年金がある場合もあります。退職金について、制度内容を知っている人の割合は48.4%ですが、給付水準まで知っている人の割合は35.5%にとどまります。

老後資金に不安を持つ人は多いですが、FWB向上のためには、年金について学び、年金や退職金などの額を把握し、必要に応じて専門家に相談して、老後に備える行動をとることが重要です。

コラム執筆者

杉浦 章友(すぎうら あきとも)

三井住友トラスト・資産のミライ研究所 主任研究員

2010年、京都大学大学院理学研究科修士課程修了。三井住友信託銀行に入社し、企業年金の制度設計・数理計算業務に従事。厚生労働省へ出向し年金に関する公務に従事。2022年10月よりミライ研主任研究員。年金数理人、日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会認定アナリスト、1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)、AFP、日本年金学会会員、ウェルビーイング学会会員。翻訳書として『図表でみる世界の年金OECD/G20インディケータ(2019年版)』(明石書店、2021年、岡部史哉(監修)らとの共訳)がある。