【第181回】ミライのためのファイナンシャル・ウェルビーイング戦略⑥

ウェルビーイングを踏まえたライフプランの作り方

2025.03.19

ファイナンシャル・ウェルビーイング(Financial Well-being、以下FWB)向上における「①学ぶ」「②把握する」「③相談する」「④行動する」の4ステップのうち、「把握する」は「足元の家計収支」と「将来のライフプラン」を自分ごと化する手続きでした。今回は「将来のライフプラン」について確認します。

ライフプラン策定には「ウェルビーイング」の観点を

ライフプランとは、今後10~20年の間に「いつ」「どのような」ライフイベントを実現したいか計画することです。その際、「子供の進学」「自宅のリフォーム」といった具体的なイベントを挙げるだけでなく、「自身(および家族)としてのウェルビーイング」の観点からもライフイベントを検討しましょう。

米ギャラップ社は、ウェルビーイングを、「キャリア」「ソーシャル」「フィジカル」「コミュニティ」「ファイナンシャル」の5つの構成要素で定義しています。家族としてより良い状態となるために、「キャリア:どのように時間を使うか」「ソーシャル:他人とどのように関係構築するか」「フィジカル:どのような健康状態を目指し、それを維持するか」「コミュニティ:自身の過ごす空間とどのように関わるか」という観点からも、ライフイベントやありたい姿のイメージを膨らませてみるとよいと思われます。

例えば「趣味の時間をより充実させるため、自分で時間をコントロールできる仕事に転職する」や「地域との関わりをより深める目的で、家族で地域のボランティア活動に参加する時間を増やす」といったことも考えられます。それらを織り込むことで、家族全体のウェルビーイングを高めることができます。

ライフプランと家計収支の連携

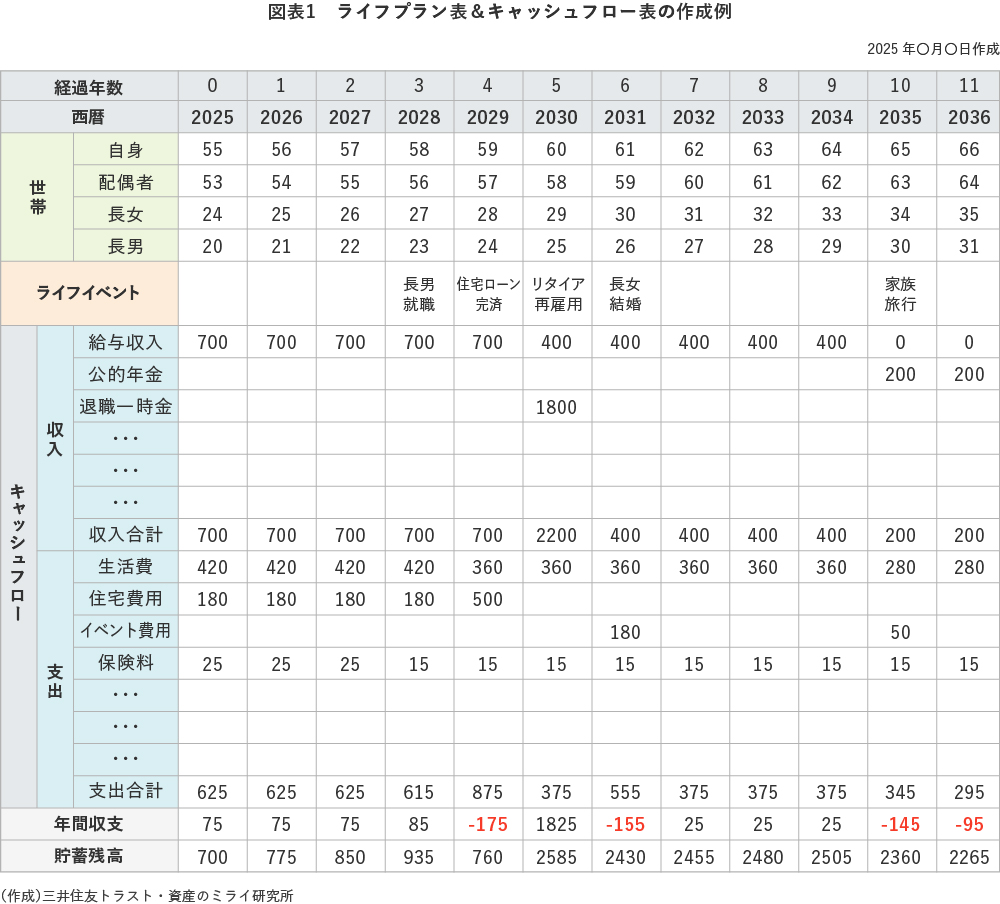

ライフイベントや目的をイメージしていくことと合わせ、それらを実現するために必要となる資金額(経済的なコスト)の確認が不可欠です。ですので、もう一歩進めてライフプランと足元の家計収支を「ライフプラン表&キャッシュフロー表」(図表1)に反映します。

策定にあたっては、表の「上から下へ」空欄を埋めます。まずは、家族の氏名と各時点の年齢を記載します。次に、ライフイベントの欄に、ご自身(ご家族)で策定したライフプランを記入します。

キャッシュフローの欄には、家族全員の年間収支を記入します。その際、収入には昇給・降給、年金受取開始など今後の見通しも踏まえた金額を、支出にはライフイベント実現にかかる費用も含めて記入します。

最後に、年間収支と貯蓄残高を計算して記入します。年間収支は、各年の「収入」-「支出」で算出します。赤字の年は、それをカバーできる貯蓄残高があるか確認しましょう。赤字が続くと貯蓄残高の減少ピッチが早まるため、収支計画を見直す必要があります。

他方、貯蓄残高は「前年末の貯蓄残高」+「当年の年間収支」で算出します。貯蓄残高の推移をみると、家計の金融資産が枯渇する時点、いわゆる世帯の「資産寿命」が確認できます。貯蓄残高がマイナスになる場合はそれをカバーするための計画(マネープラン)を考え、すぐに取り組むことが重要です。最近では、「ライフプラン表&キャッシュフロー表」を作成できるスマホアプリもあります。見直しや再作成を考えると、活用も便利でしょう。

「専門家への相談」も金融リテラシーの1つ

ここまでの過程で、手が止まってしまう場面もあるかと思います。そこで、3つ目のステップ「相談する」に取り組みます。「相談する」とは、信頼できる機関や専門家にお金に関する悩みや疑問を投げかけ、不安を解消し、未来に向けて実践していくべき金融行動を一緒に考えることです。

ミライ研のアンケート調査で「将来の生活設計・資金計画についてFP(ファイナンシャルプランナー)や金融機関、行政の職員などに相談したことがある」と回答された方は15.1%にとどまりますが、金融経済教育推進機構(J-FLEC)が事務局である金融経済教育推進会議が示す「金融リテラシー・マップ」では、「外部の知見の適切な活用」を金融リテラシーの重要な要素の1つとして挙げています。

最終的に判断するのは自分自身ですが、金融分野は専門的で複雑な内容も多く、資産運用などに関しては心理的・感情的な要素に左右される部分もあることから、自身の視点に加え、第三者から客観的なアドバイスをもらうことも大切です。

相談窓口としては、例えば、J-FLECが提供する「J-FLECはじめてのマネープラン」(同機構認定アドバイザーによる無料個別相談窓口)があります。その他、従来からある各金融機関やFPによる相談窓口も役に立ちますので、自分にとって「これがよさそう」という相談先を見つけ、上手に活用していくことが「令和スタイル」となっていくと思われます。

次回は、FWB実現の4つ目の「行動する」において、その方法と留意点をお伝えします。

コラム執筆者

矢野 礼菜(やの あやな)

三井住友トラスト・資産のミライ研究所 研究員

2014年に三井住友信託銀行入社。堺支店、八王子支店にて、個人顧客の資産運用・資産承継に関わるコンサルティングおよび個人顧客向けの賃貸用不動産建築、購入に係る資金の融資業務に従事。2021年より現職。主な著作として、『安心ミライへの「金融教育」ガイドブックQ&A』(金融財政事情研究会、2023)がある。ウェルビーイング学会会員。