【第176回】ミライのためのファイナンシャル・ウェルビーイング戦略①

金融リテラシー向上で目指す安心と多様な幸せ

2025.02.12

2022年11月に内閣府が「資産所得倍増プラン」を発表してから2年がたちました。2024年1月には少額投資非課税制度(NISA)が拡充され、多くの人が利用するようになっています。4月には国民への金融経済教育の普及させるため金融経済教育推進機構(J-FLEC)が発足し、本格的に活動を始めました。同機構のミッションには「(国民)一人ひとりが描くファイナンシャル・ウェルビーイングの実現」がうたわれています。

ファイナンシャル・ウェルビーイング(FWB)の重要性

ファイナンシャル・ウェルビーイング(Financial Well-being、以下FWB)を、J-FLECは「自らの経済状況を管理し、必要な選択をすることによって、現在及び将来にわたって、経済的な観点から一人ひとりが多様な幸せを実現し、安心感を得られている状態」と定義しています。キーワードは「多様な幸せ」と「安心感」です。

これまでも家計において「金融リテラシーを高めることはよいことだ」という共通認識がありました。日本で金融リテラシーの普及活動は1950年代から始まりました。20世紀後半までの日本のライフスタイルは今ほど多様化しておらず、「学ぶ-働く-老後」といった単線的なライフプランが一般的で、社会保障制度もモデル世帯(勤労者・既婚・片働き・2人世帯)を基準に設計されていました。

老後生活は公的年金に任せ、現役時代のライフイベント(住居、教育など)の費用準備は勤務先の福利厚生制度などに加入していれば「万事オーライ」だった時代です。金融リテラシーも経済に関する知識や金融商品・サービスについての情報を得ることで十分でした。

令和時代の複雑な状況とFWB向上のポイント

しかし、令和の状況は複雑になっています。予想以上のスピードで長寿化が進み、世帯構造の変化やライフスタイルの多様化が顕著になってきているからです。

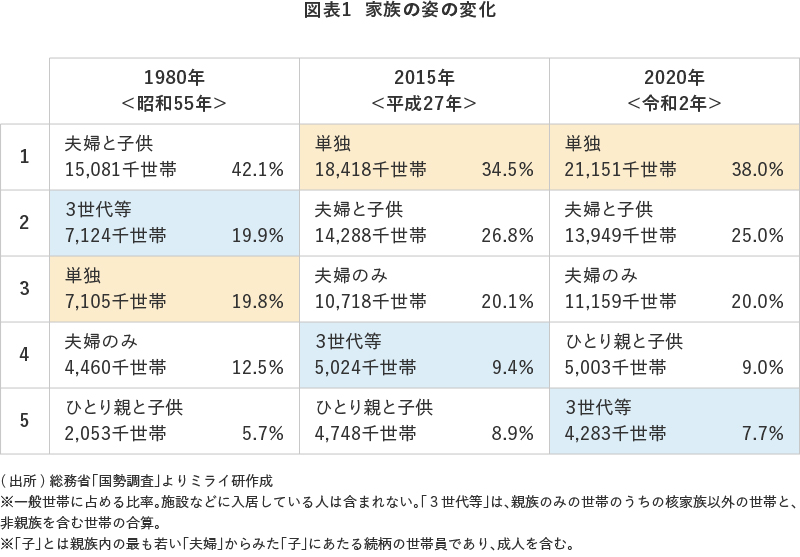

図表1は、1980年時点と2020年時点の家族の姿の変化を示すデータです。単独世帯割合の大幅に増加(19.8%→38.0%)し、3世代同居世帯割合の大幅に減少(19.9%→7.7%)しています。

2000年以降、情報やコミュニケーションのインフラが劇的に進展し、組織や場所にとらわれない働き方・暮らし方、各家庭における価値観の多様化が大きく進みました。これにより、個人の「生活満足度」にも変化が生じ、「幸せの尺度」が定量的な面だけでなく、「(自分にとって)良い状態であるか」を問う時代になっています。

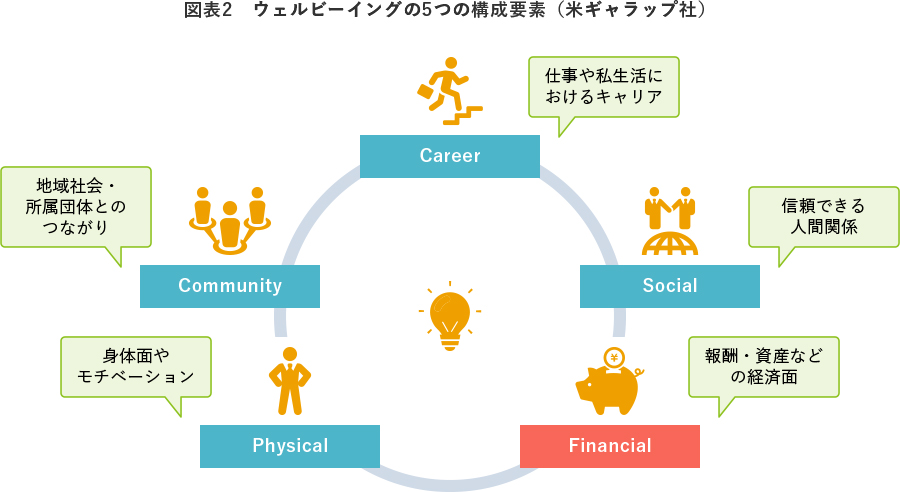

こうした時代の動きがウェルビーイングへの注目度を高めています。ウェルビーイングとは「多様な個人がそれぞれ身体的・精神的・社会的に良い状態にあること」を表す概念です。米ギャラップ社によると、ウェルビーイングの主要な構成要素は5つあり、その中でも「ファイナンシャル(家計経済面)のウェルビーイング」が他の要素に対する影響度が大きいとされています(図表2)。

これまでの金融経済教育は「投資」に重点を置き、得か損かや、資産を増やす方法を語る部分が多かったかもしれません。しかし、これからの金融経済教育は「生活満足度の向上」というゴールを目指しています。内閣府の資産運用立国実現プランにおいても、NISAなどの「資産形成支援」と「金融経済教育の普及・浸透」を両輪として進めています。これは、資産形成の実践と金融経済教育の普及を通じて、国民一人ひとりが「(自分の)将来に向けてこうありたいという家計経済の状況をイメージし、それに向かって着実に進んでいる状態を自覚することで、生活満足度を高めていくこと」を目指しています。

こうした潮流の中で、個人がFWBを向上させていくポイントは2つあります。

- ①ライフプランやマネープランの作り方、金融商品・サービスなどの情報や知識を、金融経済教育などを通じて習得すること。そして、習得したものを効果的に自分自身の家計に応用するスキルを身に付けること(“FWB向上のための”金融リテラシーの習得)

- ②習得した金融リテラシーを活用し、家計において実際の金融行動に踏み出すこと

金融リテラシーを身に付け、中長期的な視点で生活設計、家計管理、資産形成に取り組むことが特に重要です。

コラム執筆者

丸岡 知夫(まるおか ともお)

三井住友トラスト・資産のミライ研究所 所長

1990年に三井住友信託銀行に入社。確定拠出年金業務部にてDC投資教育、継続教育のコンテンツ作成、セミナー運営に従事。2019年より現職。主な著作として、『安心ミライへの「資産形成」ガイドブックQ&A』(金融財政事情研究会、2020)、『安心ミライへの「金融教育」ガイドブックQ&A』(金融財政事情研究会、2023)、『「金利がある世界」の住まい、ローン、そして資産形成』(金融財政事情研究会、2024)がある。